Provate a chiedere ad un ferrarese: “Sai cos’è la Persicata?” Probabilmente nessuno saprà dare una risposta. O forse solo chi ricorda un paio di manifestazioni culinarie cittadine una tantum alcuni anni fa, dedicate proprio alla riscoperta di quella specialità perduta, delle quali però è rimasta traccia solamente in poche pagine web. Nella memoria cittadina quell’antica prelibatezza è totalmente assente. E allora, siccome era questo il periodo dell’anno in cui veniva creata, proviamo a ripercorrere la sua intrigante storia.

Il nome pesca deriva dal latino persica malus cioè mela persiana, perché i romani la importarono della Persia (però in Cina esisteva già oltre due milioni di anni fa!). Persga o persica è chiamata anche nel nostro dialetto. La persicata era la specialità dolciaria più conosciuta nel ferrarese dal rinascimento al secolo scorso ed era talmente buona da essere conosciuta ben oltre il confine:

“I confetti di Pistoia e Foligno, gli ossi di morto di Perugia, il torrone di Cremona, le persicate di Ferrara, il panforte di Siena, e poi il cioccolato di Torino Milano Genova Napoli e gli agrumi canditi della Sicilia…”

Nella Great London Exposition del 1862, nella sezione sulle delizie culinarie italiane, “From Tyrol to Palermo”, la persicata ferrarese era tra le squisitezze più rinomate: «preserved peaches, known under the name of persicata».

Una decina di anni prima, in una relazione relativa all’Esposizione Universale di Parigi, vengono lodati per tale prelibatezza i produttori “de Ferrare, qui se sont essayés dans la conservation des fruits sucrés à mucilage abondant; ils ont envoyé plusieurs échantillons de persicata ou conserves de pèches». E appaiono nel catalogo della prima esposizione italiana, tenuta a Firenze nel 1861, «le persicate e le cotognate di Ferrara, polpe o meglio gelatine di pesche o di mele cotogne conciate in zucchero e disseccate, squisite per il sapore e la conservazione della fragranza propria dei frutti».

Ferrara ne contende le origini antiche con Brescia, dove, anche se ben diversa da com’era la nostra, la persicata continua a essere prodotta con successo e si presenta come una confettura di cubetti di gelatina zuccherati. È raccontata in molti siti, e persino il noto chef Iginio Massari ne spiega la ricetta. C’è pure una leggenda che racconta che una madre di Collebeato la inventò per poter inviare al figlio in guerra dei dolci che non si deteriorassero rapidamente. Notizia reale, invece, è che delle gelatine bresciane era golosissimo Gabriele D’Annunzio, che per esse sospendeva i suoi ascetici digiuni.

A Venezia, vicino a Rialto, in una strada (ruga) intitolata agli spezieri, possiamo vedere due bassorilievi in marmo con coppie di pesche (persichi) in un pilastro d’angolo: sono il simbolo di quella che era la Confraternita della Persicata (persegata). Dolce nelle tavole del rinascimento molto in uso ed ora sostituito con la cotognata per la festa di San Martino.

Ma arriviamo finalmente alla prelibatezza ferrarese.

I monasteri avevano attorno grandi orti, protetti dal freddo e dai venti perché racchiusi entro muri di cinta (erano detti broli), e qui venivano coltivati piccoli frutteti (di viti, pere, mele e pesche). Le monache di clausura erano certamente abili nelle confetture e la fama della persicata aveva eco soprattutto grazie a quelle operosissime di Sant’Antonio in Polesine. Il celebre scalco degli Estensi, Cristoforo da Messibugo (sepolto proprio a Sant’Antonio) la riportava come immancabile nei servizi di credenza dei ricchi banchetti.

Va ricordato che fino a pochi decenni fa le benedettine confermavano il loro motto “Ora et labora”, rivelandosi perfette rilegatrici di libri e pazienti e precise ricamatrici, e anticamente, specie al tempo degli Estensi, erano esperte anche nelle preparazioni erboristiche ad uso medicinale. La loro persicata pare che fosse apprezzata oltre che come delizia per il palato anche per i suoi effetti ristoratori e benefici. E che quindi venisse offerta ai nobili o ai pellegrini che arrivavano al monastero per venerare le spoglie della beata Beatrice II d’Este.

Nella settecentesca pianta di Ferrara di Andrea Bolzoni si ha testimonianza della presenza di stretti filari di piante, nell’orto del monastero, mentre ben povero di queste è ai giorni nostri. Così come ormai poche sono rimaste le monache, tredici in tutto. Alcune dipingono immagini sacre, alla maniera delle icone russe, ma da molti anni nessuna rilega libri o rammenda e ricama. Per fortuna rimane viva la loro straordinaria tradizione del canto gregoriano esclusivamente al femminile!

Pochi giorni fa ho suonato alla porticina del monastero, per scoprire di più a proposito di quella che era la loro famosa persicata. Speravo di sapere se fossero da loro conservati documenti, fino a quando era stata da loro prodotta e magari con che ricetta. Mi ha accolto Suor Gemma, arrivata a vivere cinquantatre anni fa entro le mura del convento, in compagnia di allora trentadue sorelle. Non aveva mai sentito parlare di quel dolce misterioso (e come lei certamente le altre monache; la madre superiora, come di regola, proviene da un’altra città). Nessun albero di pesche è esistito in questo mezzo secolo in quel brolo oltre Via Gambone.

Insomma, di quella prelibatezza famosa fino a Londra e Parigi si è persa nel suo luogo d’origine ogni traccia di memoria. L’unico frutto della mia visita è stato il permesso di poter fare una foto allo spazio verde esterno, con i pochi filari di giovani piante di pere e mele, visibile attraverso le grate di una finestra nella cappella di destra della chiesa interna, quella in cui si conserva il gruppo scultoreo cinquecentesco del Compianto sul Cristo morto.

Non erano solo le benedettine, a prepararla, se, come si legge in un documento citato in uno studio del nostro concittadino Don Enrico Peverada, già nel 1598 appaiono tra i doni elargiti dalle monache agostiniane, famose come eccellenti cantore del Monastero di San Vito, che esisteva dove ora si trova l’ex caserma di Via Cisterna del Follo.

Una ricca documentazione sulla storia della golosità ferrarese è raccolta in un articolo pubblicato nel 2013 sulla rivista quadrimestrale La Pianura, riportata online: “La persicata ferrarese dalle tavole di principi ed ecclesiastici alle botteghe del commercio quotidiano”. Due studiose hanno ripercorso ogni traccia, attingendo all’archivio storico comunale di Ferrara. Vi possiamo rileggere anche diverse lodi poetiche, tra cui questa:

Si scopre così che Isabella d’Este, sposata Gonzaga, faceva arrivare alla corte mantovana la persicata ferrarese, commissionandola allo speziale degli Estensi, Vincenzo Morello di Napoli. E Cosimo de Medici tornò da un viaggio a Ferrara con due vasi di quel dolce bottino. E se D’Annunzio era goloso delle gelatine bresciane, della nostra delizia di pesche impazzivano anche Torquato Tasso, il cantante castrato Farinelli, Riccardo Bacchelli…

Si può cercare di scoprire la forma del nostro dolce attraverso l’immagine di un’acquaforte seicentesca che ritrae venti personaggi che mostrano ognuno la specialità gastronomica della propria città: sul piatto del ferrarese ci sono, guardate bene, sottili fette di pesche e non cubetti come nella persicata bresciana:

Nei secoli successivi al dominio estense si trovano ancora numerose testimonianze, oltre a quelle legate alle esposizioni internazionali. Napoleone Cittadella, in “Notizie amministrative, storiche, artistiche relative a Ferrara” (1868), citava:

“Le persicate, o canditi di pesche, sono squisite, e i forestieri ne commettono provviste a Ferrara, specialmente per infermi. Le migliori sono quelle confezionate dal Valeri, e prima d’ora dalle monache di S. Antonio Abate in Polesine che cessarono da tale smercio.”

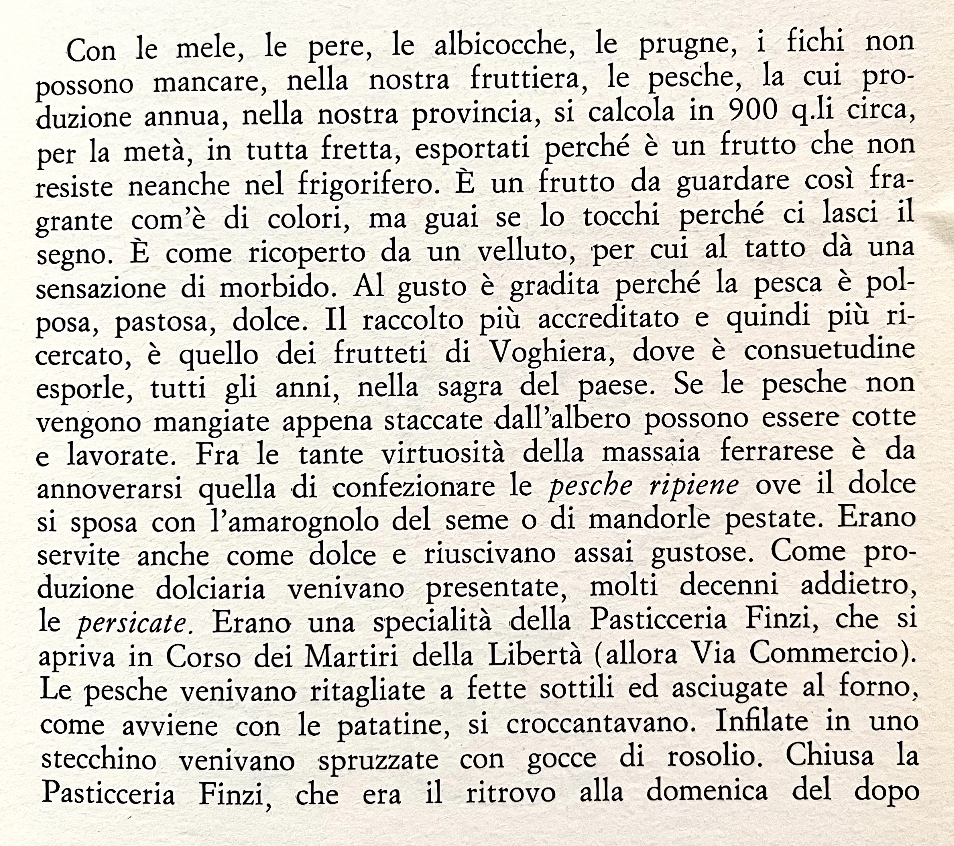

Si leggono testimonianze dell’esistenza della confettura fino ai primi decenni del ‘900, interrotta con l’avvento della prima guerra mondiale, quando veniva riproposta con successo da alcune famose pasticcerie del centro cittadino. Le più prestigiose erano quella dei Finzi, il salotto bene della città, esistente vicino all’ingresso del palazzo arcivescovile, o della Drogheria Villani, entrambe in quella che allora era chiamata Piazza del Commercio. La proponeva anche il famoso Caffè Folchini (ora Europa), in Corso Giovecca.

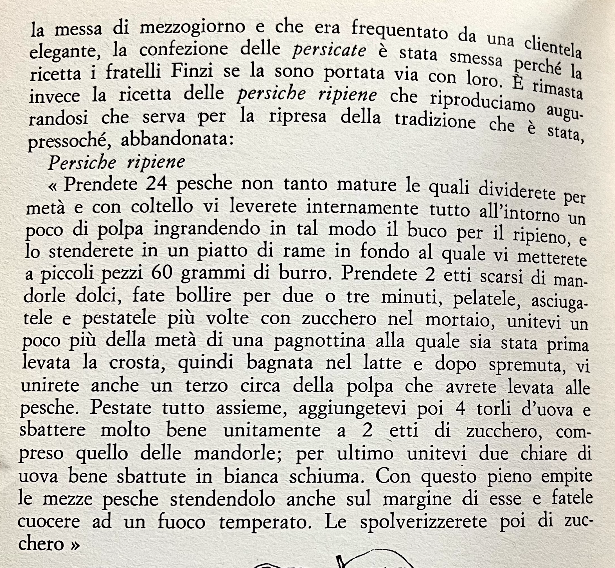

La ricetta novecentesca è andata perduta, anche se Roberto Longhi, nel suo “Le donne, i cavallier e la cucina ferrarese”, ricorda che era preparata tagliando le pesche a fettine sottili, poi asciugate in forno perché si croccantassero e infine, infilate nello stecchino, spruzzate con gocce di rosolio.

La ricetta

Ma una ricetta originale estense è stata incredibilmente rintracciata in anni recenti in un antico fondo archivistico estense e la possiamo leggere nel libro di Alberto Cenci e Patrizia Cremonini: “Torte, elisir, segreti e prosciutti” (Edizioni Antiche Porte 2019).

Si può imparare, perciò, che si realizzava con una procedura, simile a quella della cotognata, che ai nostri giorni risulterebbe una vera impresa, decisamente creata grazie al passo lento di altri tempi. Vale la pena di gustarne la lettura, così con le parole originali:

Recipe codogni, spaccali per mezzo senza pelarli e cavagli l’anima, cioè mondali di dentro. Poi ponni li codogni mondi in aqua e falli cuocere in essa al foco. Quando sono ben teneri, levali fuori dell’aqua e ponili a sgocciolare da detta aqua su una gradella di stuppia o cesta.

Quando gli è uscita tutta l’aqua, piglia detti cotogni e pestali nel mortaio e ben pesti che siano fa passare il pesto per setaccio chiaro poi per ogni libra e mezza di detto pisto ponivi libbre 1 di zucaro in polvere ordinario. Il qual zucaro dovrebbe essere chiarificato acciò che la pasta riecha (riesca) più trasparente e bianca. Mischiato che è assieme detto pisto e zucaro, poni di nuovo al foco e falo bolire per lo spatio d’un hore in circa, ma lentamente dimenando la composizione.

Si levi dal foco e si ponga detta composizione in un piato o due, secondo la quantità della robba, e si esponghi al sole; poi successivamente quando comincia a far la crosta sopra si levi col coltello, o cuchiaro, lasciandola pur tuttavia al sole et sempre si vaddi levando di dette croste fin chè dal sole si netta la materia in tal modo ridotta; e di dette croste levate si facia in pastelle, e se ne facia poi in fogliami di pasta sopra tondi (piatti) o altra robba di terra o stagno, a piacimento e si lasci al sole e vi si lascierà per due o tre giorni finchè si possino stacarli dal fondo;

poi si rivoltino dette paste e di nuovo per altri tre giorni o secondo il bisogno si ponghino al sole, dovendosi osservare di farli asciugare il più presto possibile, acciò non infortiscano (inacidiscano).

Recipe persici non ben maturi; si pelino e faciansi in fette, e si coccino nell’aqua nella forma suddetta dei cotogni, e parimenti si lasciano sguazzare (sgocciolare) poi si pestino ben bene, ovvero s’amachino in modo che riduchino liquidi et in pasta.

Poi per ogni libbra 2 e ½ di detti persici così pesti si ponga libbra 1 di zuccaro chiarificato poi si ponghi tuto assieme, al foco, per lo spazio di un hora circa, e si operi nella stessa forma che si fa per le cotognate.

Mi sono arrovellata su questo procedimento tanto che “Recipe persici” mi risuonava in testa come un mantra. E allora ho deciso di provare, così come prima avevo fatto seguendo la descrizione del Longhi. Saltando o quantomeno semplificando qualche passaggio (il ripetersi del levare le croste create dal sole l’ho sostituito con un molto meno originale ma più realizzabile passaggio nel forno). Volevo provare a concretizzare in qualche modo questo fantomatico spiedino di pesche caramellate, immaginando ma non avendo il rosolio che avrebbe dovuto profumarlo. Non saprò mai se questo era l’aspetto dell’antica persicata, ma il sapore era buonissimo.

PER SAPERNE DI PIÙ:

- https://www.fe.camcom.it/servizi/informazione-economica/pubblicazioni/gli-ultimi-numeri-de-la-pianura/2013-n.-1-la-pianura

- https://www.estense.com/2016/567857/arriva-la-prima-edizione-della-persicata-perduta/

- https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/cristoforo-messi-sbugo-e-le-radici-della-cucina-a6252b3c

Amo incondizionatamente la mia città, nelle sue vette di bellezza e nelle sue povertà, nella sua misura perfetta per essere abbracciata con dolcezza, nel suo seguire il tempo e le stagioni senza fatica. Non finiscono di darmi i brividi la luce sul quadrivio, il mistero dei decani, la voce delle monache, le tracce dei suoi cantori. Mi piace l’apertura delle sue strade verso la campagna, così vicina, sollievo perfetto alla claustrofobia… Amo chi l’ha scelta e chi non l’abbandona per vivere. Mi entusiasma raccogliere frammenti di ricordi, preziosi e fragili, perché ci sopravvivano.