Negli ultimi quindici anni ho apprezzato e utilizzato più volte le foto di Marco Caselli Nirmal nel mio lavoro: che fossero articoli di giornale, progetti grafici, libri, mostre, moltissimi dei racconti di questa città in ambito culturale e sociale sono passati sotto i nostri occhi ogni giorno anche attraverso i suoi meravigliosi scatti. Marco ha collaborato con diversi artisti italiani e internazionali per i quali ha firmato copertine di dischi, manifesti teatrali, foto di scena. Il suo nome è spesso affiancato al Teatro Comunale di Ferrara, dove è presenza fissa da oltre quarant’anni, raccontando tra le altre cose in modo straordinario l’epopea di Claudio Abbado. Ma ha anche documentato da protagonista gli anni del fermento culturale negli anni Settanta, il teatro e la danza nelle sue forme più sperimentali, il design industriale e l’architettura contemporanea dove ha mosso i primi passi. Ha pure una sua pagina su Wikipedia, che insomma non è proprio cosa da tutti, no?

La sua fotografia non solo rappresenta una testimonianza degli eventi e una documentazione vastissima e preziosa, ma connotata da una forte identità è diventata appieno vera e propria forma d’arte, chiave di lettura e racconto per immagini di ciò che ritrae. Marco attraverso i suoi scatti è l’uomo in più sulla scena, muovendosi silenzioso e invisibile per catturare l’essenza e offrire un punto di vista unico ed esclusivo attraverso il suo obiettivo. Fissando momenti che dureranno in eterno, consegnando i soggetti ritratti all’immortalità e alla storia, tolto il trucco, tornati in camerino, spente le luci della ribalta. Un ruolo da eterno gregario quello del fotografo in campo artistico, di supporto ai protagonisti e alle star perché splendano e abbiano la luce che meritano, ma che necessita di pazienza, attenzione e una grande preparazione perché il risultato sia all’altezza delle aspettative (e a volte dei capricci) di ognuno.

Pur avendolo come detto incrociato più volte non avevo mai trascorso del tempo con Marco per farmi raccontare a fondo il suo lavoro, così sono andato a trovarlo un sabato mattina e siamo finiti a parlare di fotografia per ore. Varcando più volte il confine tra domanda da giornalista e quella da appassionato di fotografia, sconfinando nella musica e l’arte, la politica e il quartiere dove vive in un appartamento con vista petrolchimico. Una zona che negli ultimi anni ha vissuto numerosi cambiamenti e la cui vita sociale ruota attorno a qualche bar, la parrocchia e la biblioteca più bella della città.

Di solito la storia di un fotografo inizia con la prima macchina fotografica presa in mano.

La mia avventura con la fotografia inizia nel lontano 1972 quando mio padre compra una macchina fotografica russa, una FED 4. Da quel momento l’ho requisita per i miei primi esperimenti e sono andato avanti a usare questo aggeggio sovietico a telemetro fino al 1975, quando sono riuscito a prendere la prima reflex, una Ricoh TLS 401, poi appena un anno dopo quella con cui ho iniziato a fare sul serio, l’Olympus OM1. Dal 1983 sono passato definitivamente alle Canon.

Fedele alle reflex o nel frattempo hai abbracciato la tecnologia mirrorless senza rimpianti?

Oggi uso due mirrorless Canon R5 e come terzo corpo una R8. Sicuramente rappresentano un progresso notevole, a fronte di un costo non indifferente.

Lavori solo in digitale o ancora ti capita di entrare in camera oscura?

Sono passato definitivamente al digitale nel 2001 ed è stato un grande momento, specialmente i primi anni quando molti colleghi in teatro ancora continuavano con la pellicola. Garantivo prestazioni imbattibili per qualità e velocità: consegnavo subito e avevo dei risultati eccellenti… un bel vantaggio.

Sei noto per aver imbottito il corpo della macchina fotografica, pur di non disturbare Abbado durante le prove.

Ed ero uno dei pochi a farlo, perché era faticoso e oneroso portarsi dietro sempre le imbottiture per attutire lo scatto. Adesso con le mirrorless digitali non fai nessun rumore quindi ben vengano il progresso e il digitale!

Nessun rimpianto per gli anni andati?

Assolutamente no, nessuna nostalgia, perché la camera oscura professionale io l’ho vissuta ed era una sciagura. A livello artistico posso capire l’aspetto sentimentale del processo fotografico, ma come tutte le cose hanno dei momenti in cui sono attuali. Come se noi per “romanticismo” ci mettessimo a combattere tra soldati come facevano durante la Grande Guerra. O a guardare la tv col tubo catodico. È tipico dell’uomo occidentale affezionarsi alle cose, nella religione buddista c’è proprio un monito verso chi cede a questa tentazione e dei riti che aiutano a distaccarsi senza traumi dai propri oggetti.

Quindi via tutte le vecchie fotocamere.

Certamente, le ho vendute tutte. Ho tenuto due corpi analogici con cui avevo lavorato per dieci anni ma ormai sarà impossibile trovare le batterie giuste. Ogni cosa elettrica ha vita breve, per sua natura.

Meglio stampare le foto da conservare a vita.

Di un hard disk può rompersi l’alimentatore, se di una foto hai la pellicola bene o male dura in eterno, puoi svilupparla di nuovo, scansionarla, rifotografarla.

Il tuo archivio sarà ormai enorme, lo hai tutto digitalizzato per praticità?

Una parte è digitalizzato su alcuni hard disk. Oggi tutto quello che scatto è salvato in doppia copia: niente servizi cloud online ma una copia di ogni foto si trova fisicamente anche in un’altra casa.

Ti capita mai di rimettere mano a vecchie foto per dargli una nuova vita?

Sì perché i programmi possono migliorare. Conservo tutto il catalogo dei file raw di scatto perché la fotografia digitale in fondo è liquida. Pensa solo all’intelligenza artificiale e cosa è in grado di fare per migliorare alcuni aspetti di una fotografia, per recuperare luci, per distinguere i soggetti, per rimuovere imperfezioni. Ci sono operazioni che tolgono minuti e minuti di lavoro, che oggi fai in un clic. Io gli ultimi anni in analogico me la sognavo la fotografia digitale. Quando scattavamo in pellicola dovevamo svilupparla ma poteva uscire sovraesposta, con problemi di grana, bisognava stare attenti alla temperatura dell’acqua… c’erano un’infinità sconcertante di variazioni sul tema ed imprevedibilità che decidevano l’output finale.

Da questo punto di vista una foto non può mai considerarsi un’opera finita, scolpita nella pietra, ma qualcosa che può prendere nuove strade, può essere rimessa in discussione a partire dai colori, dalle luci e da cosa vogliamo che trasmetta.

Se il progresso lo consente io sono favorevole a questo processo: ad esempio ci sono scatti che ho fatto ad Abbado in teatro che hanno una grana molto evidente ma del tutto naturale nel 1990. Se oggi sono in grado di toglierla lo faccio volentieri, non mi pongo nemmeno il problema.

La fase di post produzione degli scatti ti porta via ore o con il tempo fotografi meno e meglio?

Dipende dallo spettacolo e se mi trovavo dentro la mia zona aurea di posizionamento, dove la visuale è ottimale. In quel caso, quello che fotografo all’incirca è quello che poi alla fine postproduco. Comunque qualche ora ogni volta, cercando di fare il lavoro in breve tempo, di notte, una volta tornato a casa.

Quanti scatti fai in uno spettacolo?

Troppi. L’intenzione sarebbe di farne meno e più mirati, ma il digitale permette di esagerare senza remore, anche se poi il lavoro di selezione diventa molto più lungo e costoso. E occupa più posto sui dischi, perché non scarto nulla di quello che scatto a meno che non siano fotogrammi identici. Non è detto che fra vent’anni certe cose non diventino interessanti.

Torniamo ai tuoi inizi: come hai studiato fotografia?

La mia erudizione l’ho fatta sul campo e con le riviste fotografiche, poi ho cominciato a lavorare professionalmente dal 1979. Ho svolto qualche incarico importante anche prima, ad esempio nel 1978 ho fotografato tutti i quadri di una mostra di Giorgio Morandi che inaugurava a Palazzo dei Diamanti. Mi sono interessato agli ambiti dell’architettura e del design e ho collaborato con la designer Nanda Vigo a Milano per alcuni anni. E poi reportage di vario tipo.

Erano anni impegnati, anche in una piccola città come Ferrara.

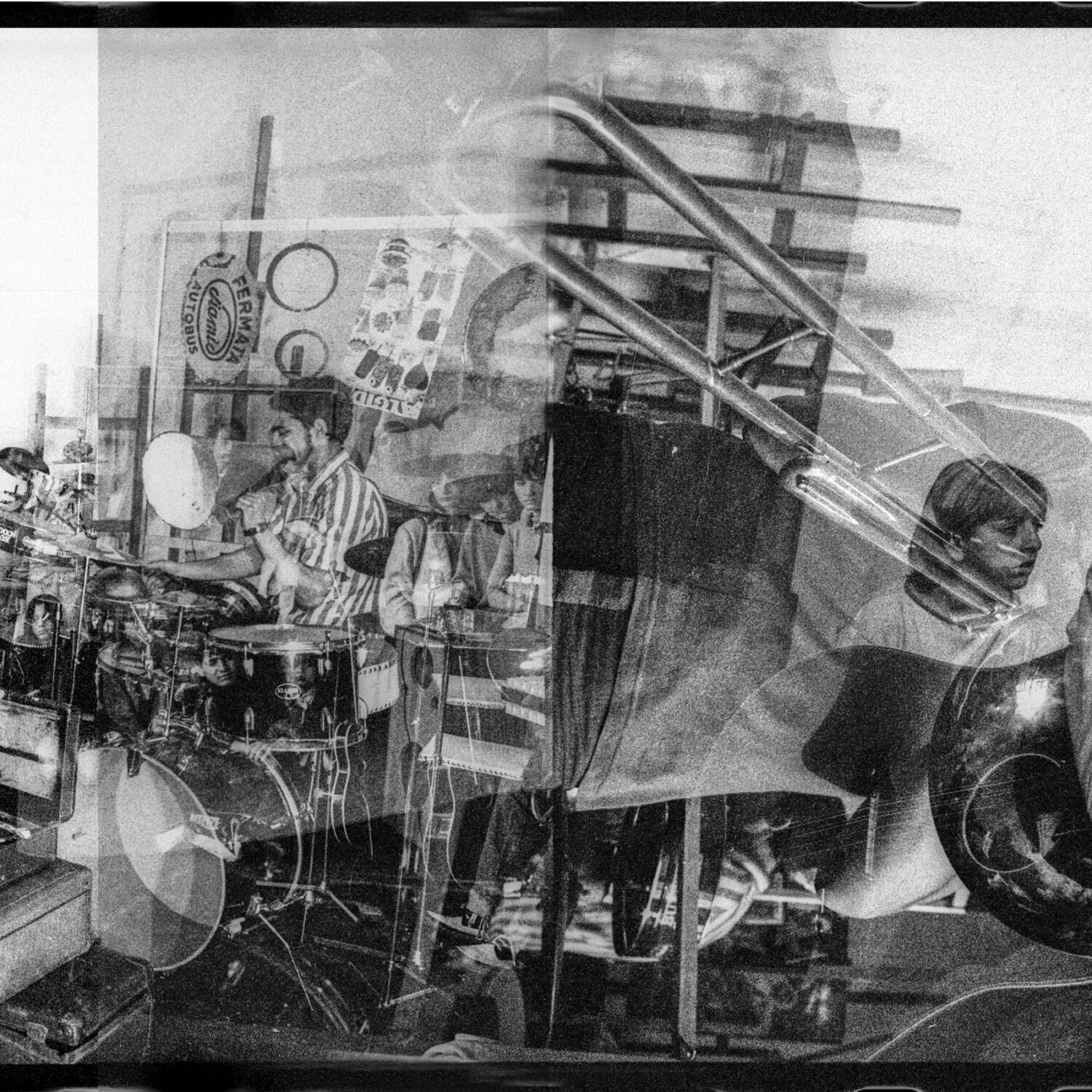

Nel 1977 ad esempio ho seguito un gruppo musicale locale, si chiamavano “Marcel Duchamp vive ancora”, facevano cose fra il politico e il musicale. Musica tipo free jazz, non c’era molto parlato ma gli interventi performativi erano divertenti e dissacranti.

Si sperimentava in tutti i campi.

C’era una grande voglia di essere irriverenti, una cosa legata a quel momento storico, a rivederli ora avrebbero poco senso. Però seguire il gruppo e fotografarlo mi ha permesso di capire che in tutte le cose io comincio dalla fine e poi torno indietro: lo stesso faccio con le Arti, partendo cioè da quello che c’è adesso per poi approfondire e riscoprire il passato. Se sono arrivato ad incontrare Claudio Abbado è perché avevo cominciato ad avvicinarmi alla musica anni prima, anche se fatta di suoni sgangherati. Può emozionarti allo stesso modo di Mahler o Brahms, non c’è differenza.

Erano anche gli anni della Sala Polivalente di Lola Bonora.

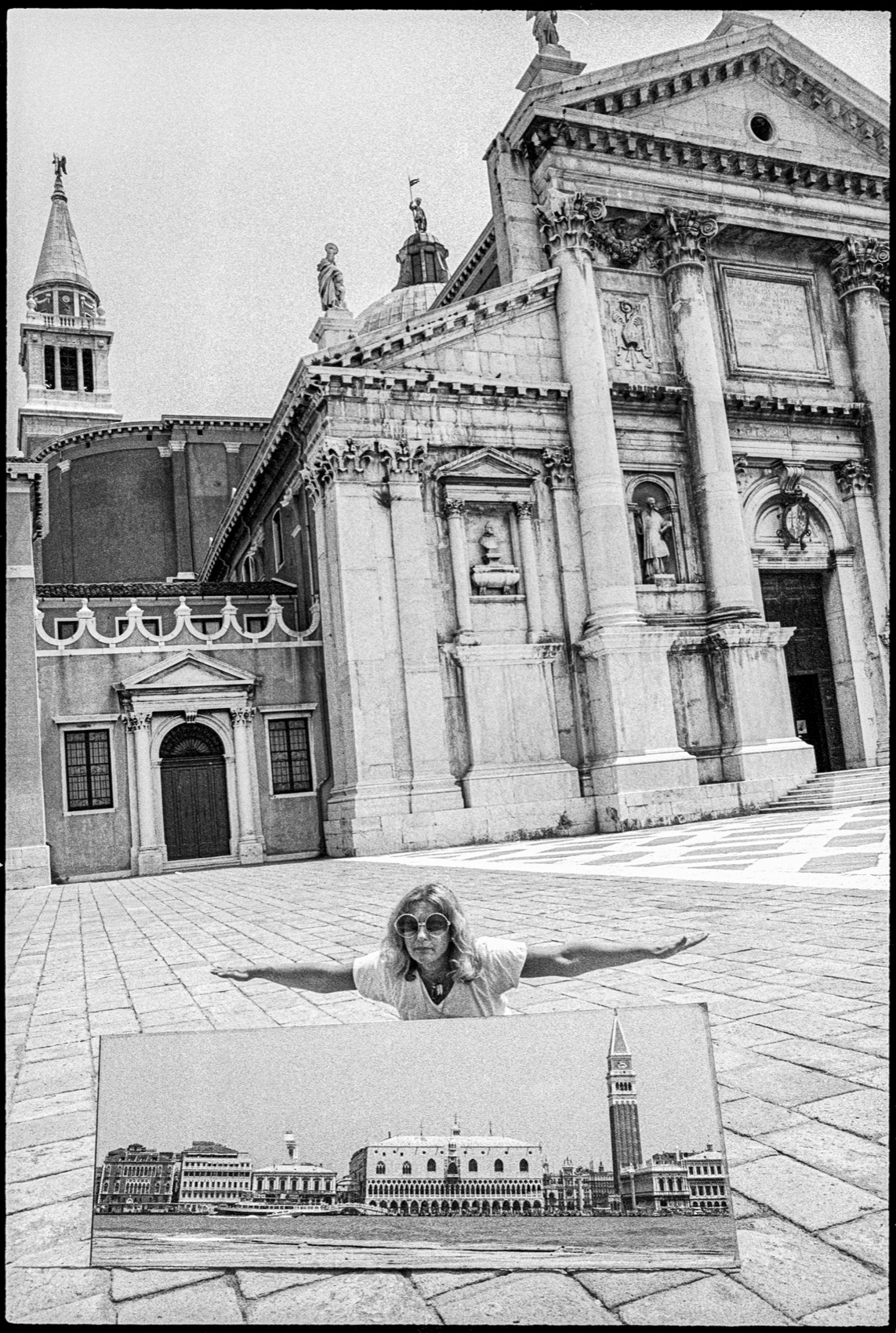

Io ero uno studente di architettura a Venezia, facevo il pendolare ma ho vissuto in pieno quegli anni e già dal 1977 ho avuto modo di documentarne l’attività. Rimase attiva fino al 1997, e la sua chiusura è stata un grande trauma, perché uno spazio simile non è mai più tornato. Manca un po’ quel tipo di attivismo culturale, c’è il Teatro Nucleo a Pontelagoscuro, oppure l’Off, ma è troppo poco per questa città. Servono spazi teatrali con caratteristiche precise, con la giusta acustica, non basta che siano recuperi architettonici solo belli esteticamente.

Quanto ha contato per te quell’esperienza? Hai mosso i primi passi nella fotografia di spettacolo.

Ed erano spettacoli particolari, vere e proprie performance. In quel momento è nata la mia passione per il teatro. E il bello delle performance è che di solito sono eventi unici: la documentazione fotografica che ne fai, insieme ai video, sono l’unica testimonianza che rimane, ciò che costruisce la memoria di quell’atto.

Prima dei social e del web in che modo circolavano le tue fotografie di queste performance?

Andavano ai giornali, che te le pagavano pure. Venivano scritti articoli e recensioni sugli spettacoli, non come ora che esce quasi sempre solo un comunicato con l’annuncio e qualche foto ufficiale della compagnia.

Ormai quasi tutte le immagini degli artisti che vengono inviate ai giornali per promuovere gli spettacoli sono di repertorio.

È una delle caratteristiche della fotografia, quella di guardare verso il passato. Con la fotografia digitale sarebbe il caso di guardare nel qui e ora.

Dove si vedono le tue foto oggi?

Quelle del Teatro Comunale finiscono sui social, a volte in alcuni materiali di comunicazione o pubblicazioni realizzate per particolari spettacoli, a volte per i manifesti. Sono molto contento quando succede che i miei scatti riescono ad emergere. Ma molto del lavoro dei fotografi non si vede, avviene in modo quasi clandestino, forse anche per colpa dei social stessi: ci sono troppe immagini di ogni tipo e qualità e hanno un tempo di vita di poche ore al massimo.

Scripta manent, social volant.

Prima quando davi una fotografia a un giornale, oltre ad essere pagata poteva finire sulla stampa nazionale. Era normale che se c’era Abbado al Comunale, Repubblica o il Corriere volessero la foto. E quello scatto rimaneva in qualche modo: quella che gli ho scattato mentre dirige sorridente, che è diventata copertina della mia ultima mostra alla Rotonda Foschini, è stata anche la foto che il Corsera ha usato in prima pagina quando è mancato Claudio Abbado.

Al Comunale come ci sei finito?

Fu Lola Bonora, che all’epoca dirigeva oltre alla Polivalente anche il Centro Videoarte, a darmi il nominativo di Alba Ghiglia, ufficio stampa del Teatro fino al 1985.

Serviva un fotografo.

Ufficialmente dalla stagione 1980-81, ma già nel 1979 ho fotografato alcune cose a teatro per mio conto, anche se ero veramente alle prime armi.

E qui incontri Abbado nel 1989, quando nasce l’associazione Ferrara Musica.

Io in quel momento ero il fotografo del Teatro Comunale ma quel giorno non chiamarono me, bensì un professionista più in voga all’epoca e stimato dal Sindaco.

Scartato sul più bello?

Nell’aprile 1989 inaugura il nuovo e restaurato Teatro Comunale, che era chiuso dal giugno 1987: primo concerto per Claudio Abbado con la Chamber Orchestra of Europe, ma io non c’ero, c’era un altro al mio posto.

Eri tra il pubblico.

Nemmeno, ero in Spagna a seguire un festival a Sitges, vicino a Barcellona. Pioveva a dirotto, come pure a Ferrara. Mi raccontarono che durante il concerto di Abbado nel sottotetto del teatro ci fossero gli operai con i secchi, perché avevano fatto tutto di corsa per l’inaugurazione e volevano evitare gocciolasse acqua sull’orchestra.

Poi hai avuto modo di rifarti.

Quando nel 1990 Abbado tornò con i Berliner, lo staff di Ferraramusica mi cercò per fotografarlo. Avevano visto i lavori che nel frattempo avevo fatto per Aterforum e si sono convinti.

Anche Aterforum è stato un periodo importante per la tua carriera.

Se sono riuscito a fotografare Abbado, lo devo ai dieci anni di esperienza con Aterforum, una delle più longeve rassegne musicali tra classica e contemporanea presenti in Emilia-Romagna. La prima edizione a Ferrara è stata nel 1981, dopo i primi cinque anni a Rimini, e via via si è arricchito e intrecciato con altre arti come la danza. Il concerto di chiusura della prima edizione fu proprio alla Sala Polivalente con un Michael Nyman ancora sconosciuto. Ancora non aveva composto le colonne sonore che lo hanno reso celebre, ci saranno state poco più di 50 persone presenti.

Non come quando in città sono poi passate compagnie enormi e produzioni faraoniche.

In cartellone tra gli Ottanta e i Novanta c’erano spettacoli importanti, con allestimenti oggi impensabili e compagnie di 15, 20 attori, budget sontuosi. Ho imparato molto e ho fatto incontri memorabili con attrici e attori che hanno fatto la storia.

Avevi la possibilità di incontrarli durante le prove o anche fuori dal teatro?

A volte si, ed imparavo a comportarmi strada facendo, per entrare in sintonia e migliorare i miei scatti. Il mio obiettivo era anche quello di farmi conoscere dalle compagnie per lavorarci successivamente.

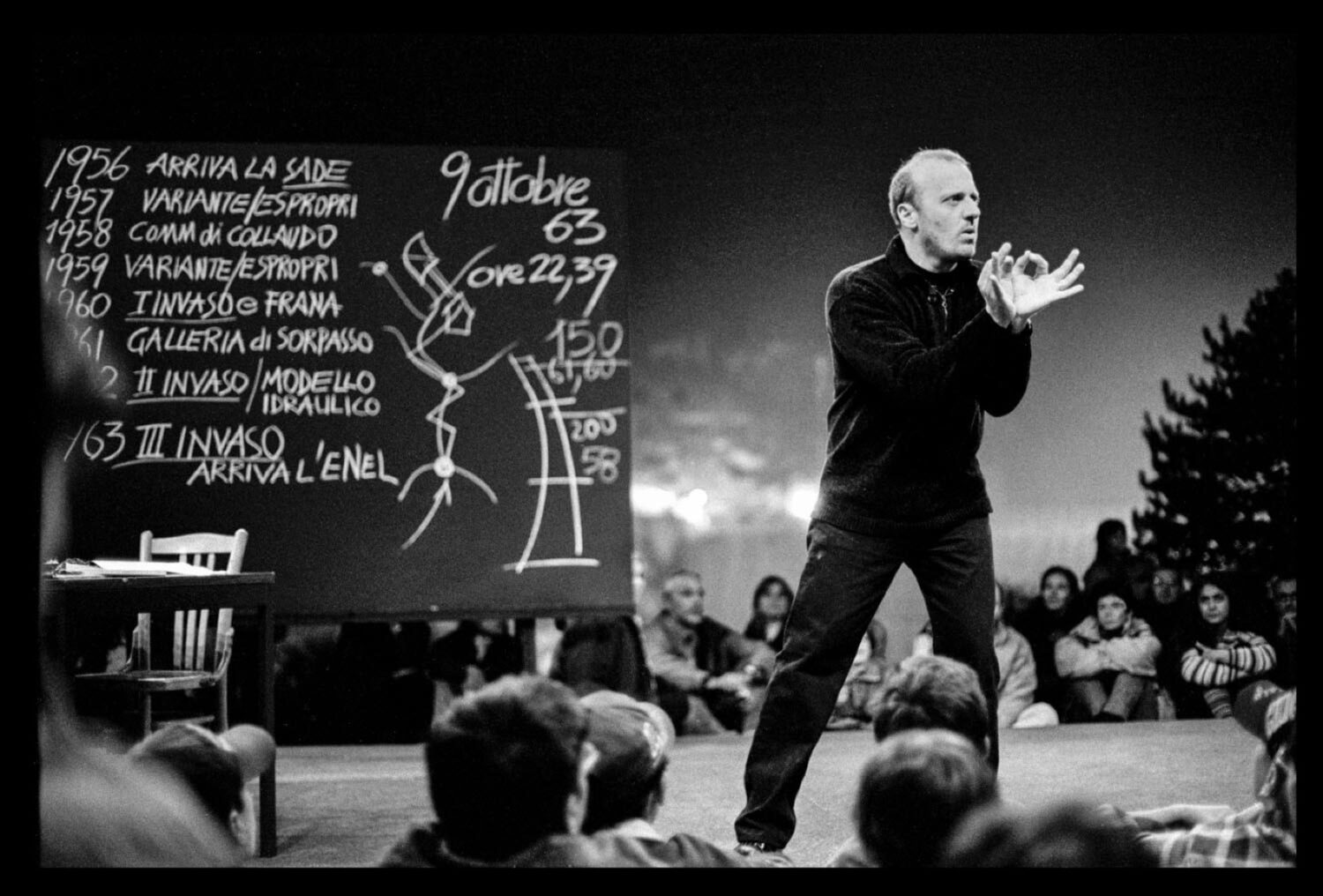

È accaduto ad esempio con Marco Paolini, che venne a Ferrara nel marzo 1997 con il racconto del Vajont.

Hai lavorato con lui anche in seguito a quell’esperienza?

L’ho seguito in molte sue produzioni da quel momento, anche di recente: ad ottobre dello stesso anno che venne a Ferrara ero a fotografare il famoso monologo sulla diga, quando la RAI mandò in onda la ripresa televisiva di quell’orazione civile, un momento storico della televisione italiana. È una delle persone con cui collaboro da più tempo, ormai un amico.

Anche Abbado era diventato quasi un fratello, negli anni.

Diciamo che il rapporto personale è arrivato dopo un po’ di tempo. Lui era disponibile a parlare, a concedermi dei momenti a margine delle prove. Dopo avermi visto al lavoro per tanto tempo ero diventato quasi uno strumento in più a margine dell’orchestra, che seguiva le stesse regole dei musicisti. Io giravo tra di loro in silenzio, mi prendevo questa libertà e capivo se c’era spazio sul palcoscenico… non sempre era possibile farlo.

Durante le prove puoi fare cose che durante il concerto non ti sono concesse, una vera manna per un fotografo.

E per fortuna Abbado vestiva sempre in maniera plausibile, quindi era fotografabile in ogni occasione. Ma serviva gradualità: ci sono colleghi che hanno con i soggetti da fotografare un altro tipo di rapporto che non è proprio il mio. Io cerco di entrare in punta di piedi e di capire prima chi ho davanti a livello artistico o musicale. Con lui e l’orchestra avevo un atteggiamento prudente, tipico dei fotografi naturalistici.

Queste esperienze ti hanno portato ad avvicinarti alla musica classica?

L’ho scoperta con i primi concerti di Aterforum e poi con tutto il lavoro a teatro. Ho avuto la fortuna a suo tempo di incontrare il vice direttore del Comunale, Paolo Natali, che mi fece innamorare dell’orchestra.

L’orchestra ha una marcia in più.

Il fare musica insieme per me è la cosa più bella, mi sono accorto di essere attratto dal gruppo, dallo stare a contatto mentre si suona. E io non ho mai suonato, se escludiamo una tastiera elettronica con cui ogni tanto produco dei suoni e mi diverto molto.

Tra gli spettacoli che spesso citi nelle interviste c’è Il Viaggio a Reims di Rossini, una memorabile produzione con la regia di Luca Ronconi e la scenografia di Gae Aulenti, che a Ferrara arrivò nel 1992 proprio con Abbado.

È stata un’esperienza molto coinvolgente, profonda, anche se all’inizio ero molto perplesso perché era un’operazione hollywoodiana, costosissima, ma ho scoperto che ne valeva la pena. Eravamo in piena Tangentopoli, tra una recita e l’altra arrestavano un ministro… C’erano cantanti e personaggi straordinari, che incarnavano una qualità musicale assoluta, e una regia da Serie A. Oltre che un lavoro di videoarte che mi metteva in contatto con le mie radici performative, quelle della Sala Polivalente e del Centro Videoarte. E ancora le marionette della compagnia Colla di Milano, un sacco di collaborazioni volte a impreziosire e rendere ancora più affascinante la musica di Rossini. Chi è riuscito a vedere questo spettacolo ha ricevuto un regalo indimenticabile.

Altri snodi cruciali della tua storia?

Nel 1986, quando arrivò per la prima volta a Ferrara William Forsythe, uno dei più grandi coreografi al mondo, per la prima volta in tour in Italia con il balletto di Francoforte. O nel 1989 al Teatro Valli di Reggio Emilia, Enemy in the figure, sempre di Forsythe, fu uno spettacolo che mi cambiò la vita. Al Valli ho visto spettacoli straordinari, così come al Teatro Due di Parma, un’eccellenza per la drammaturgia. Un altro spettacolo che mi ha segnato profondamente è L’istruttoria, del drammaturgo tedesco Peter Weiss, che descrive i Processi di Francoforte contro i nazisti, dei quali l’autore fu osservatore, un pugno nello stomaco da far vedere nelle scuole. L’ho fotografato a Parma per la prima volta nel 2006, e di nuovo nel 2020.

Ci sono state esperienze che ti hanno lasciato un segno anche fuori dal teatro?

Moltissime. Ad esempio a Bologna ho collaborato per anni con il carcere minorile del Pratello. Ho fotografato il coro dei detenuti della Dozza, con l’Associazione Mozart 14, e alcuni interventi di musicoterapia fra i bambini del reparto oncologico infantile dell’ospedale Sant’Orsola.

Siamo vicini alle elezioni e alle promesse di ogni tipo per la Ferrara di domani. Quale spazio vorresti rinnovato come nuova sala polivalente per le arti?

La Cavallerizza della caserma Pozzuolo del Friuli, in via Scandiana. È perfetta, non ci vorrebbe molto per renderla agibile e funzionante.

Mettendo delle platee che si aprono e si chiudono, dei praticabili per i palchi, un impianto di riscaldamento. Se c’è il contenitore e non ti piove dentro, in una maniera o in un’altra lo sistemi e lo rendi modulare e versatile. Sarebbe uno spazio da duemila posti, che in città manca del tutto e attirerebbe spettacoli di qualità.

Hai da poco inaugurato la mostra Il sorriso di Claudio, con gli scatti più belli degli anni in cui Abbado è stato attivo a Ferrara. Su quali altri progetti futuri stai lavorando?

Sto per finire una guida fotografica alla Casa Museo Remo Brindisi, il cui progetto è proprio di Nanda Vigo con cui collaborai ad inizio carriera. Le foto sono tutte inedite, agli interni e agli esterni, e diventeranno un libro che presenteremo a breve. Poi pian piano prende forma un altro progetto nel Regno Unito, dove sto fotografando alcuni Maggie’s Centres.

Cos’è un Maggie’s Centre?

In Italia non si conoscono ancora molto: sono case progettate da alcune archistar, luoghi costruiti ai margini degli ospedali, soprattutto in Inghilterra e Scozia, che ospitano i malati di cancro. Non sono da intendersi come una sostituzione della terapia convenzionale antitumorale, ma come ambienti di cura in grado di fornire supporto, informazioni e consigli pratici. Non c’è degenza, immagina tipo una Biblioteca Bassani ma immersa nel verde e nel bello: il concetto è proprio che il bello può essere una cura. Alcuni li ho già fotografati ma tornerò presto a finire i rimanenti sparsi sul territorio inglese, ce ne sono otto. Poi essendo solo a inizio 2024 non escludo che ci saranno altre mostre dedicate al decennale della scomparsa di Abbado.

Sul bello in architettura e su come dagli anni Sessanta in poi molte città siano state deturpate da cementi e casermoni senza criterio spendiamo ancora alcuni minuti scuotendo il capo desolati. Dopo aver parlato di fotografia così a lungo, e aver ripercorso almeno un po’ la storia di Marco, mi vergogno quasi a chiedergli di ritrarlo nel luogo in cui lavora. Forse non è abituato a stare per una volta davanti all’obiettivo e non dietro come ogni giorno, ma acconsente un po’ riluttante, non prima di aver studiato con curiosità la mia modesta attrezzatura e avermi pulito per bene la lente impolverata.

Però questo ritratto in penombra con la luce di un grigio sabato mattina e la sua espressione curiosa a me piace molto. È proprio Marco Caselli, Nirmal, cioè puro, come il suo nome Sanniasin che da quasi trent’anni lo rappresenta in tutto e per tutto. Per una volta senza l’immancabile berretta sul capo, che ha tenuto in realtà fino a un minuto prima.

– Com’è venuta? Fa vedere.

Nasce a Ferrara nel 1983, dove vive in una casa bianca con una ragazza mora e due bimbe bionde. Giornalista pubblicista, dal 2006 si occupa di graphic design e comunicazione per il web, cofondatore di Contrarock, è stato vicepresidente di Factory Grisù. Ha fondato e diretto il magazine Listone Mag e il blog Ciccsoft. Ha un cane Lego di nome Cagnazz e un pianoforte in salotto per suonare, ogni tanto. Ama il minimalismo, la tipografia, il bianco e nero, New York, le foto storte, l’odore di terra bagnata, il tepore dentro la macchina in autunno.