Una nuova mostra al Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah – MEIS per aggiungere una tappa al percorso di scoperta della cultura ebraica che il museo promuove. Il tema della mostra insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica, e intitolata Case di vita, è svelato nel suo sottotitolo: Sinagoghe e cimiteri in Italia. Dal 20 aprile al 17 settembre, sono esposti al MEIS due millenni di storia dei luoghi cardine della vita ebraica, riletti sia dal punto di vista sociale che architettonico grazie alla magistrale curatela dell’architetto Andrea Morpurgo e del Direttore del museo, Amedeo Spagnoletto.

Case della spiritualità che rappresentano fasi della vita ebraica, ma che costituiscono anche i luoghi della comunità e della socialità. La sinagoga è dunque punto di riferimento della vita collettiva, e custodisce con cura le storie ed i percorsi identitari di chi la abita; Batté Chaim, i cimiteri sono definiti case di vita e stringono nodi indissolubili tra la privata auto rappresentazione in ricordo della vita, e – ancora – un’identità comune e coesa in una dimensione collettiva.

Due focus separati ed intrecciati allo stesso tempo che affrontano anche i momenti più complessi della storia della presenza ebraica in Italia, attraverso le immagini di un’architettura in evoluzione che cerca la sua peculiarità in una ridefinizione sospesa. Allo stesso modo si incrociano le storie personali che gli oggetti in mostra raccontano sottovoce; pezzi di vita, di privata intimità che diventano universali in questa rilettura.

Il Presidente del Meis, Dario Disegni definisce questa mostra un traguardo significativo per la puntualità della ricerca che le ha dato forma, nuova e innovativa. ‘Proprio tra questi due poli si concentrano le attenzioni di Giorgio Bassani nel suo Giardino dei Finzi-Contini- commenta Disegni all’inaugurazione della mostra -. Sinagoga e cimitero partecipano alla narrazione e completano la sintesi perfetta attraverso la quale lo scrittore riesce a descrivere la vita della comunità ebraica a Ferrara, e altrove, prima della Shoah. Così anche la mostra descrive uno spaccato di vita, disegna un itinerario inedito della sfera sociale’.

Un fil-rouge che in mostra diventa arancione: l’allestimento è pensato per accompagnare il visitatore da un documento all’altro, tra oggetti e progetti, lungo una linea del tempo dalla forma organica e dal caldo colore aranciato. Una struttura dalle curve morbide accoglie in mostra dal corpo centrale dell’edificio del museo, raccontando la nascita della bet ha-Keneset, casa della riunione, sinagoga in greco, nelle varie fasi della sua storia, così vicina a quella del suo popolo.

Dalla distruzione del Santuario di Gerusalemme, passando per le sofferenze della diaspora, ai resti delle sinagoghe di Ostia Antica e di Bova Marina, si attraversano i ghetti per giungere, infine, alla ricerca di una rappresentazione del culto emancipato.

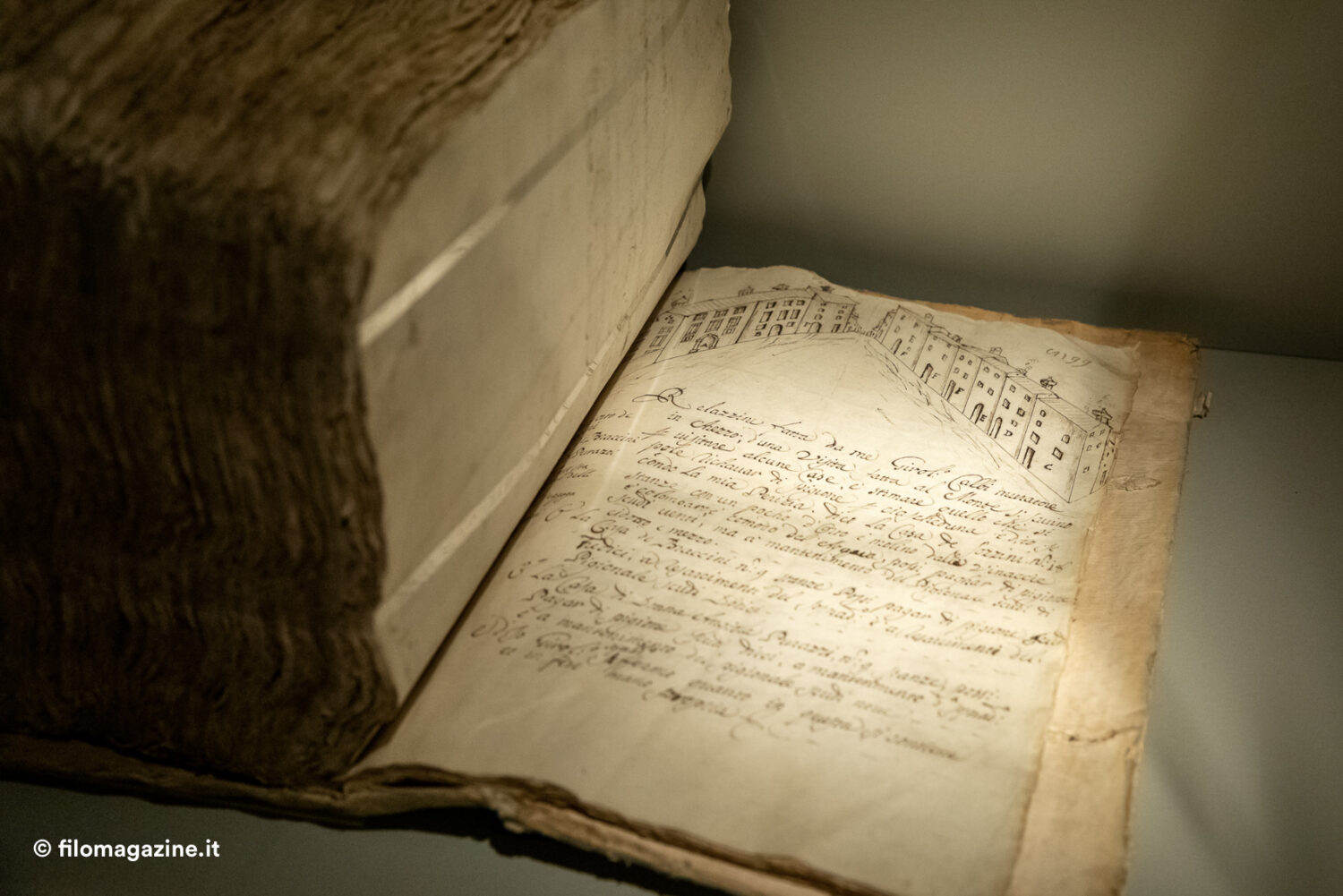

Tra progetti e documenti di fondamentale importanza, la storia delle sinagoghe è raccontata anche da un formulario di preghiere, un mahazor manoscritto su pergamena, della seconda metà del quindicesimi secolo, per la prima volta in mostra, e dallo splendido decorato Aron ha-Qodesh – l’armadio sacro che custodisce i rotoli della Torah – prodotto a Vercelli all’epoca dei ghetti, nel diciottesimo secolo, in legno intagliato.

Così anche il cimitero ebraico in Italia viene raccontato dalle sue origini, dalle catacombe antiche di Roma e Venosa. Gli ‘ortacci’ del Medioevo, corrispondenti alle sinagoghe nascoste tra i muri degli edifici più anonimi, richiedono la loro identità verso la metà del 1800. Il ricordo, la memoria, vincono sempre sull’oblio. Il primo esempio di cimitero ebraico dopo l’emancipazione è forse quello di Verona; ad ogni modo, primo o no, l’esempio veneto detta una linea stilistica, in un certo senso, fatta di mediazione e affermazione, che verrà ripresa dai successivi luoghi sacri. Ancora una volta una nuova relazione con la propria identità, tutta da plasmare. In mostra, tra i documenti, la colonna funeraria di Yehudah Leon Briel del 1772, da Mantova, e la perfezione di un seggio ligneo rivestito in bronzo, proveniente dal Cimitero Monumentale di Milano, commissionato nel 1887 dal banchiere e senatore Ugo Pisa allo scultore Mario Quadrelli per il reparto Israelitico del capolavoro architettonico milanese.

Quella dell’architettura di sinagoghe e cimiteri ebraici è una storia mai ricostruita con ordine fino ad oggi: non solo la mostra ma anche il suo catalogo risultano essere documenti di fondamentale importanza. Case di vita è il primo gradino di una nuova ricerca che, come anticipato, non ha mai dimenticato l’aspetto umano del suo oggetto. ‘Quante volte si dice se queste pietre potessero parlare? Ebbene noi abbiamo voluto fare questo, far parlare le pietre, le architetture, ascoltando quello che hanno da raccontarci’ dice Spagnoletto.

Una mostra come questa, anche secondo Disegni, può pensare in grande: ‘L’auspicio è che attraverso questa mostra si riscoprano le città italiane sotto nuova luce, si aprano nuove porte della conoscenza e si ritrovi un pezzo della propria storia’. Crediamo intensamente in questo traguardo, perché la consapevolezza ci rende persone migliori.

CASE DI VITA

MEIS, Ferrara

20 aprile, 17 settembre 2023

https://meis.museum/mostre/case-di-vita/

Clelia nasce a Ferrara il 5 gennaio 1988, in una famiglia di artisti che tenta di salvare la creatura dal tremendo e precario mondo dell’arte, per più di 20 anni. A maggio 2017, nell’Aula Magna del DAMS di Bologna, mamma Alessandra-musicista e papà Franco-restauratore accettano di aver cresciuto una cantante laureata in Storia Dell’Arte. Oggi è copywriter per l’agenzia Dinamica, scrive racconti brevi per amore delle parole, e collabora con le associazioni culturali ARCI Contrarock ed Officina MECA.