Tempio profano dove liberare pensieri, parole e gesti figli del caos, o luogo di culto da frequentare obbedendo rigorosamente ai suoi precetti non scritti, lo stadio rappresenta un elemento che racconta tanto dei nostri modi di rapportarci alle cose. La materialità della sua forma sembra indicarci un presidio nel quale trovare riparo, mentre il tessuto urbano è in movimento. Una certezza da coltivare periodicamente, che magari si misura dalla forza di resistere alle intemperie, perfino dalla ruggine che invade gli angoli delle sue strutture. Eppure, quella capacità di contenere il tempo passa in secondo piano quando ci si accorge che più che un contenitore, lo stadio è un distributore di contenuti. Ogni volta, scandito da una partita diversa, da una gioia, da un rammarico, da un’attesa insperata, quell’insieme assemblato di segmenti di cemento e metallo, restituisce qualcosa in chi guarda. E sta alla sensibilità percettiva degli occhi dello spettatore, cogliere il regalo elargito.

Foto Eugenio Ciccone

Fotografarlo dalla propria personale prospettiva un’unica volta, in una sequenza che abbracci quel passaggio, quella discesa sulla fascia mentre i raggi del sole scendono a quell’inclinazione, quel tocco indirizzato verso la porta, e quel lembo di rete che si gonfia, è un’operazione destinata a rimanere irripetibile. Rivederne le immagini in video sarà sempre il surrogato di una sensazione provata dal vivo. Un microcosmo che si attiva in virtù della capacità di chi è chiamato ad accoglierlo. Ci sarà chi è più abile a catturarlo, chi più in grado di conservarlo. All’emozione suscitata, qualcuno reagirà con l’istinto, qualcun altro con la razionalità. E ogni bivio che si aprirà sarà lo spunto per fare i conti con il nostro comportamento. Ma se i microcosmi che lo stadio fa nascere conducono alla filosofia, il macrocosmo stadio ha parecchio a che fare con la storia. Nella città estense, per esempio, le origini del primo progetto del complesso sportivo risalgono ai primi anni Venti del secolo scorso.

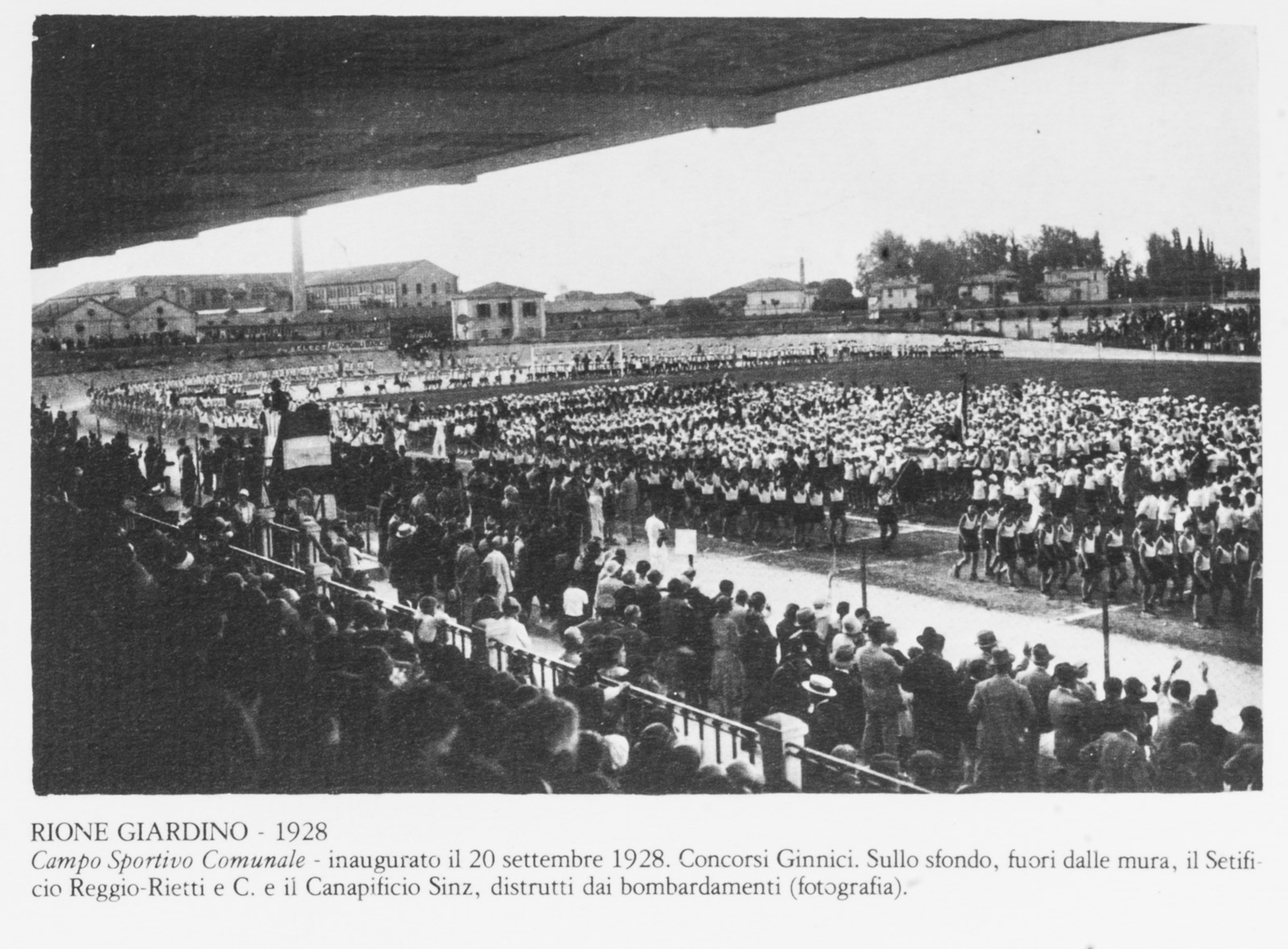

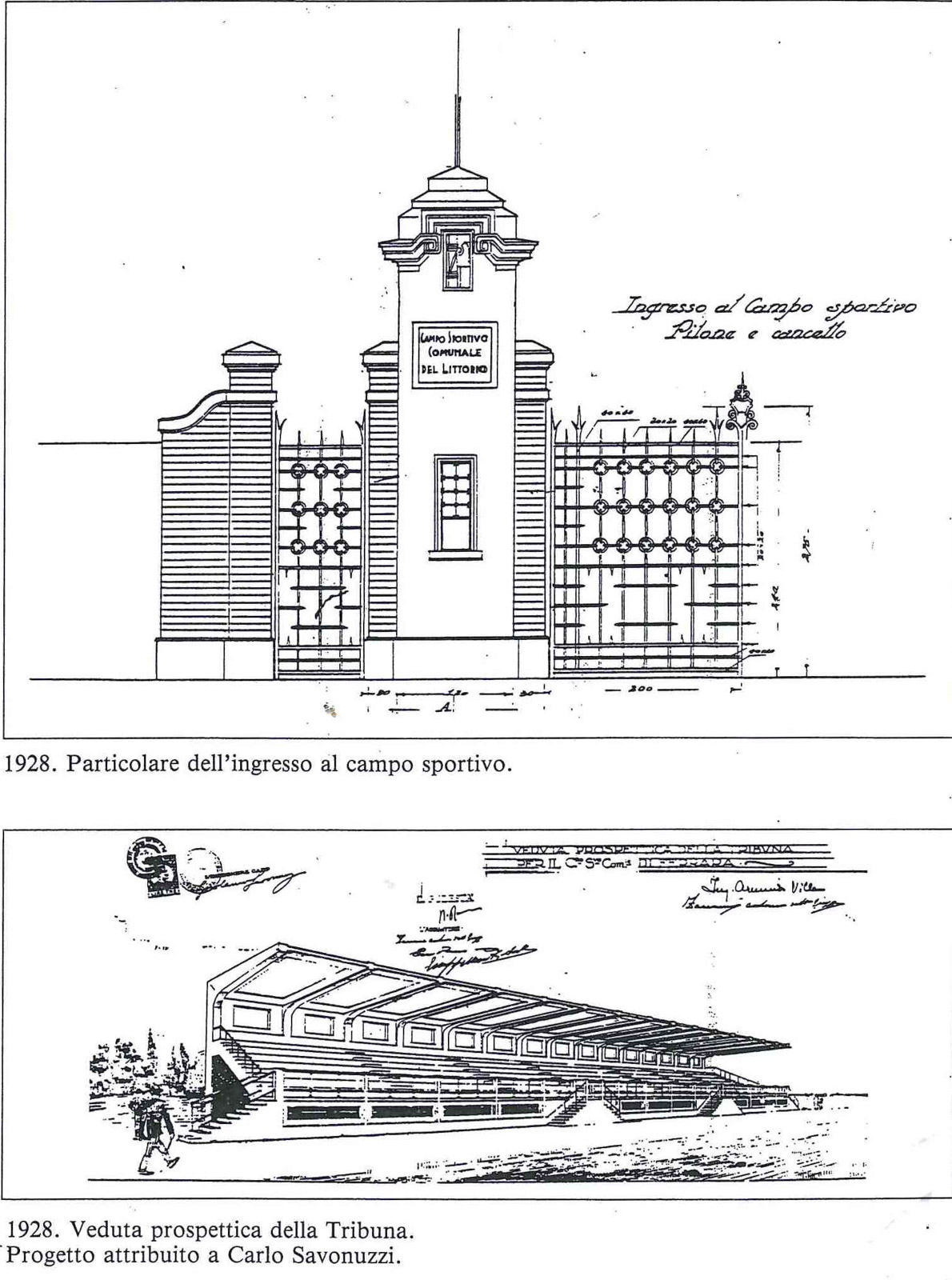

Se ne ricava traccia, nelle pagine del libro ‘Alla ricerca della Ferrara perduta’, scritto da Francesco Scafuri, responsabile dell’Ufficio ricerche storiche del Comune. Nel capitolo dedicato al ‘Paolo Mazza’, infatti, si legge che nel 1923 la Società Polisportiva Ars et Labor chiede un lotto di terreno all’Amministrazione comunale. La finalità è la costruzione di un «impianto stabile capace di ospitare diverse discipline sportive, quali il football, il tennis, la corsa podistica e ciclistica». Segue, nell’anno successivo, la sottoscrizione di un atto notarile, da parte dei rappresentanti di Comune, Provincia e Società, per la concessione di un’area. Un terreno sul quale la società calcistica si sarebbe impegnata a costruire un campo sportivo a sue spese, con il concorso finanziario dei due enti pubblici. Dal progetto redatto dall’ingegnere Giorgio Gandini, e dalla posa della prima pietra nel 1925, tuttavia, nell’arco di più di un anno, il cantiere s’interrompe per problemi «di carattere economico e societario». Un balzo in avanti fino al 1927, data della relazione tecnica a cura dell’ingegnere Carlo Savonuzzi, che diviene quindi il nuovo progettista. E nel progetto trovano spazio anche «un settore per i posti popolari, realizzato ponendo in terra sei gradoni», «una tribuna in cemento armato capace di circa un migliaio di persone, completa di un’innovativa copertura a sbalzo», «un sottopassante per unire direttamente i locali destinati alle squadre sotto la tribuna con il campo, senza bisogno di passare tra il pubblico».

Alla ricerca di un equilibro interiore fra il sud dove è cresciuto, e il nord dove vive oggi. Crede nel triangolo costruito intorno a un bloc-notes, una biro e un punto di osservazione alternativo sulle cose. Scrive di calcio e di altre storie sul blog www.salvataggisullalinea.it.